AG Stätten der NS-Zwangsarbeit in Sachsen

Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Stätten der NS-Zwangsarbeit in Sachsen“. Die AG will auf die Bedeutung der NS-Zwangsarbeit in Sachsen aufmerksam machen. Mithilfe der noch vorhandenen archäologischen, baulichen, bildlichen und historischen Quellen soll die Allgegenwärtigkeit und Systemrelevanz der Zwangsarbeit systematisch herausgestellt werden. Die AG bietet den über ganz Sachsen verteilten Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft – Vereine, Initiativen und Einzelpersonen – eine Möglichkeit zum Austausch und der thematischen Zusammenarbeit mit Fachbehörden, Gedenkstätten und Forschungseinrichtungen. Sie organisiert Treffen zur Vernetzung und unterstützt die Entwicklung von Formaten und Aktivitäten, um die Öffentlichkeit für die NS-Zwangsarbeit samt ihrer Spuren in Sachsen zu sensibilisieren und über ihre Ursachen, ihre Oper und ihre Nutznießenden zu informieren. Aus fachlicher Expertise, Kompetenzen in der Vermittlung, Engagement vor Ort und amtlichen Vorgängen können so Konzepte und Praktiken zur Bewahrung der Stätten und ihrer Erfahrbarkeit sowie zur Erinnerung an den historischen Kontext und dessen Opfern entwickelt werden.

Zwangsarbeit in Sachsen

Zwangsarbeit war ein zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Wirtschaft. Sie beschreibt einen Komplex von Verbrechen, der alle ehemals unter NS-Herrschaft stehenden Gebiete und somit auch Sachsen und alle benachbarten Regionen in Tschechien und Polen einbezog. Die Zahl der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wird für das gesamte Gebiet des ehemaligen deutschen Reiches im Zeitraum von 1933 bis 1945 auf bis zu 13 Millionen Menschen geschätzt. Zwangsarbeitslager, zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge waren überall tätig, gerade in den Ballungsräumen wie Leipzig und Dresden allgegenwärtig und für die Bevölkerung unübersehbar. Allein im Raum Leipzig ist von über ca. 600 Orten, die mit NS-Zwangsarbeit in Verbindung standen, auszugehen. Allerdings sind Stätten dieser NS-Zwangsarbeit in Sachsen bisher nur in wenigen Fällen als Gedenkstätten oder Erinnerungsorte im Bewusstsein der Bevölkerung und als „Denkmale“ einer Unterdrückungsmaschinerie präsent. Kaum ausgeprägt ist auch die Kenntnis der engen Verflechtung der Stätten, die sich heute in verschiedenen Bundesländern (Bayern, Brandenburg und Sachsen) sowie verschiedenen Staaten (Deutschland, Polen und Tschechien) befinden.

Zwangsarbeit war ein zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Wirtschaft und beschreibt einen Komplex von Verbrechen, der alle ehemals unter NS-Herrschaft stehenden Gebiete und somit auch Sachsen und alle benachbarten Regionen in Tschechien und Polen einbezog. Die Zahl der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wird für das gesamte Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches im Zeitraum von 1933 bis 1945 auf bis zu 13 Millionen Menschen geschätzt. Zwangsarbeitslager, zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge waren überall tätig, gerade in den Ballungsräumen wie Leipzig und Dresden aber allgegenwärtig und für die Bevölkerung unübersehbar. Allein im Raum Leipzig ist von über 600 Orten, die mit NS-Zwangsarbeit in Verbindung standen, auszugehen. Allerdings sind Stätten dieser NS-Zwangsarbeit in Sachsen bisher nur in wenigen Fällen als Gedenkstätten bzw. Erinnerungsorte im Bewusstsein der Bevölkerung und als „Denkmale“ einer Unterdrückungsmaschinerie präsent. Kaum ausgeprägt ist auch die Kenntnis der engen Verflechtung der Stätten, die sich heute in verschiedenen Bundesländern (Bayern, Brandenburg und Sachsen) und Staaten (Deutschland, Polen und Tschechien) befinden.

Tatsächlich wird die Dimension der NS-Zwangsarbeit im Vergleich zu den heute verhältnismäßig gut erforschten KZ-Stamm- und KZ-Außenlagern in der öffentlichen Debatte unterschätzt. Damit öffnet sich ein Tor für geschichtsrevisionistische Narrative und der Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts, das eine Trennung zwischen vorgeblich einzelnen Exzessen und der ansonsten kaum beteiligten Bevölkerung behauptet.

Aktivitäten der Arbeitsgruppe

Die Arbeit der AG unterstützt und befördert somit die entschiedene Entgegnung von Bestrebungen aus dem rechtsextremistischen Spektrum zur Verbreitung verharmlosender und falscher Darstellungen.

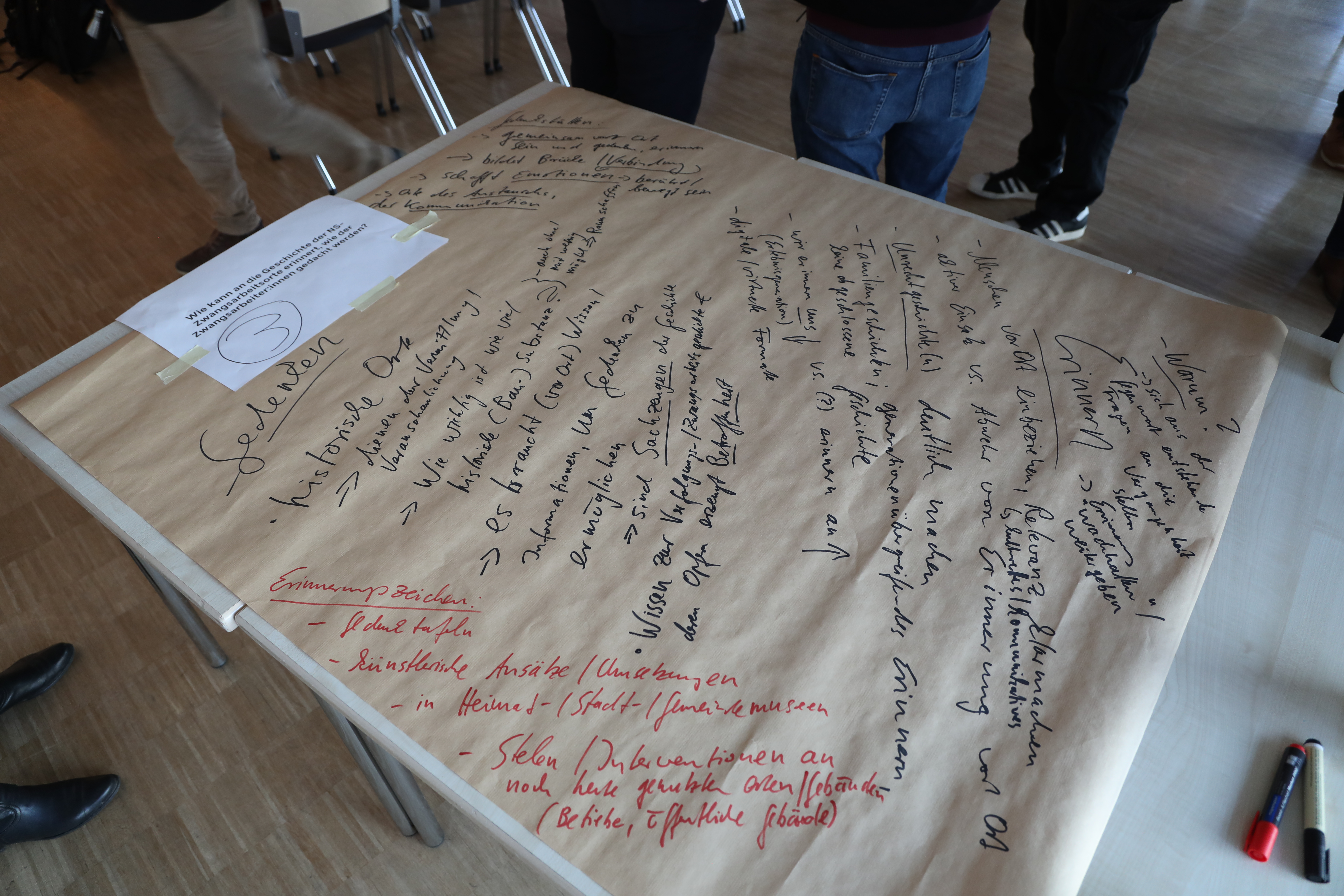

Jährlich findet mindestens ein Vernetzungstreffen statt, das offen für die verschiedenen Initiativen und Gruppen, aber auch für interessierte Einzelpersonen ist. An wechselnden Standorten werden gemeinsam Themen der Erfassung und Beschreibung von Stätten der Zwangsarbeit, die Vermittlungsarbeit und gemeinsame Vorhaben besprochen. Verbunden wird dies jeweils mit der Besichtigung von historischen Stätten der Zwangsarbeit. Ein weiteres Vorhaben ist die bessere Verknüpfung der an verschiedener Stelle gesammelten Informationen zu Stätten (z. B. Lager, Arbeitsorte), Ereignissen (z. B. Unfälle in Fabriken) und Personen. Damit soll für die Öffentlichkeit, die politische Bildungsarbeit, aber auch die Forschung und den Denkmalschutz ein vereinfachter Zugang zum Wissensbestand in Sachsen geschaffen werden. Zugleich können so gezielt bestehende Lücken erkannt und gefüllt werden.

Träger der Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe ist 2019 entstanden und wird getragen von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (GfZL), der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG), der Stiftung Sächsische Gedenkstätten (StSG) sowie dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der TU Dresden (HAIT), dem Landesamt für Archäologie (LfA) Sachsen und dem Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (LfD).

Kontakt

Sven Riesel

Stellvertretender Geschäftsführer | Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0351 4695545

sven.riesel@stsg.de