Gedenkstätte Münchner Platz Dresden widmet sich dem 13. Februar 1945

18.02.25

Die Erinnerung an die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 prägt die Erinnerungskultur Dresdens bis zum heutigen Tag. Rund um den 80. Jahrestag hat die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden einen „anderen Blick auf den 13. Februar“ geworfen – mit einem neuen Bildungsprojekt, einem Workshop und der Mitwirkung am „Mahngang Täter*innenspuren“.

Im Zentrum standen die Perspektiven von Menschen, die als Justizgefangene die Luftangriffe zwischen dem 13. und dem 15. Februar 1945 überlebten oder dabei ums Leben kamen. Der „Mahngang Täter*innenspuren“ am 16. Februar 2025 setzte sich in diesem Jahr mit den nationalsozialistischen „Rassengesetzen“ auseinander. Der Demonstrationszug mit etwa 300 Teilnehmenden endete vor der Gedenkstätte am Münchner Platz.

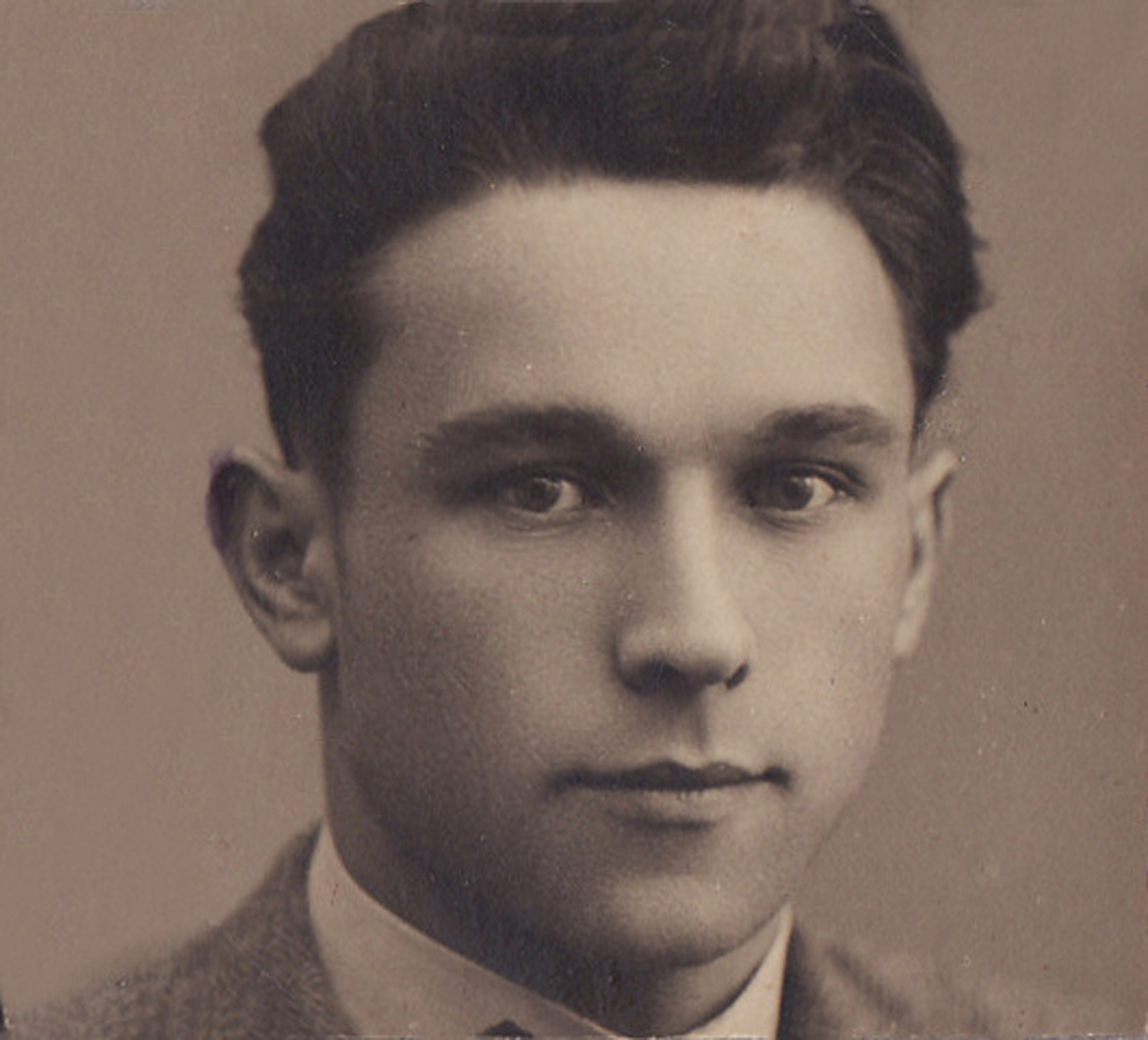

Anlässlich des 80. Jahrestages der Bombardierung Dresdens hat die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden ein neues Bildungsprojekt in ihr Angebot aufgenommen, das sich insbesondere an Schulklassen ab der 10. Klasse richtet: Das Projekt „Überleben und Tod – ein anderer Blick auf den 13. Februar 1945“ beschäftigt sich, ausgehend von vier ausgewählten Biografien, mit Tod und Überleben rund um den 13. Februar 1945: Der 37-jährige Tscheche Josef Bukovský war in Dresden aufgrund seines Widerstands gegen die deutsche Besatzungsherrschaft zum Tode verurteilt worden. Seiner Hinrichtung entging er, weil er infolge des Bombenangriffs auf die Haftanstalt am Münchner Platz am 15. Februar fliehen konnte. Der 44-Jährige Tscheche Václav Rýdl starb dagegen am 13. Februar 1945, als die Zweiganstalt in der Mathildenstraße völlig zerstört wurde.

Zwei der Biographien widmen sich als Jüdinnen und Juden verfolgten Menschen: Die 42-jährige Hildegarda Voglová, die ebenfalls aus der 1938/39 zerschlagenen Tschechoslowakei stammte und trotz ihres Übertritts zum Katholizismus als „Jüdin“ verfolgt wurde, war 1944 über das Konzentrationslager Stutthof in das KZ-Außenlager in der Schandauer Straße in Dresden überstellt worden. Sie starb bei einem Luftangriff am 14. Februar 1945 in dem Lager, in dem sie Zwangsarbeit für Rüstungsfirma Bernsdorf & Co. leisten musste. Dagegen retteten die Luftangriffe dem Dresdner Hans-Joachim Sternfeld aus Dresden das Leben: Der als „Halbjude“ eingestufte Achtjährige entging dadurch der bereits geplanten Deportation.

Entwickelt wurde das Bildungsformat bereits im vergangenen Jahr für ein Schulprojekt am St. Benno-Gymnasium Dresden – vermittelt durch die Konrad-Adenauer-Stiftung Dresden. Am 13. Februar 2025 wurde es erstmals für Schülerinnen und Schülerinnen des Franziskaneums Meißen in den Räumen der Gedenkstätte durchgeführt. Künftig kann das auf drei bis vier Stunden angesetzte Projekt regulär gebucht werden. Es wird sowohl in der Gedenkstätte als auch in den Schulen selbst angeboten.

Am „Forum 13. Februar Transnational“, das vom 10. bis 12. Februar 2025 von der Technischen Universität Dresden, dem Zentralwerk Dresden und dem Dresdner Geschichtsverein veranstaltet wurde, beteiligte sich die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden mit einem Workshop. Im Mittelpunkt standen Erinnerungsberichte tschechischer Häftlinge an die Bombenangriffe vom Februar 1945. Die überwiegend aus Tschechien stammenden Teilnehmenden konnten dabei die Texte in der tschechischen Originalfassung auswerten. Besonders interessant fanden die Teilnehmenden, dass sich das Narrativ der durch „angloamerikanischen Terrorangriffe“ sinnlos zerstörten „unschuldigen Kulturstadt Dresden“ auch in den Erinnerungsberichten überlebender tschechoslowakischer Häftlinge findet – ein Beispiel für Grenzen überschreitende Erinnerungsdiskurse rund um den 13. Februar 1945.

Bereits seit 2011 erinnert jeweils Mitte Februar der als Demonstration angemeldete „Mahngang Täterspuren“ (mittlerweile „Täter*innenspuren“) daran, dass Dresden nicht als „unschuldige Opferstadt“ gelten kann. Redebeiträge an verschiedenen Stationen beschäftigen sich mit nationalsozialistischen Tätern und Institutionen. In diesem Jahr – 90 Jahre nach Verabschiedung der „Nürnberger Rassengesetze“ – widmete sich der Mahngang der rassistischen Gesetze und Justizpraxis. Der Zug mit insgesamt rund 300 Teilnehmenden endete am Münchner Platz. Dort war zur Zeit des Nationalsozialismus die „Strafkammer M“ des Dresdner Landgerichts ansässig, das Menschen aufgrund verbotener Eheschließungen und Beziehungen zu Gefängnisstrafen verurteilte. Den Text zum Münchner Platz hatte die Studierende Aline Gruner verfasst, vorgetragen wurde er von Oliver Simon vom Staatsschauspiel Dresden. Die Texte des Mahngangs waren im Rahmen einer von Dr. Johannes Schütz (TU Dresden) und Volker Strähle (Gedenkstätte Münchner Platz Dresden) veranstalteten Übung an der TU Dresden entstanden. Im Anschluss an den Mahngang nahmen rund 70 Personen an einem geführten Rundgang durch den Justizkomplex am Münchner Platz teil.

Kontakt

Volker Strähle (Referent Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)

0351 46331992

volker.straehle@stsg.de